講者/陳正見 新加坡社科大學項目負責人暨高級講師

健康與福祉(health and wellness),健康(Health)是:「完全的身體、心理和社會安適的狀態。」就是所謂的BPS(Bio-psychosocial)生物心理社會模式。福祉(Wellness)是透過組織帶動整個

有活力的生活方式,達到「個人和群體的最佳健康狀態」和「積極的生活態度」。

非常感激花蓮慈濟醫院,托你們的福,可以來這個漂亮的地方跟你們結緣。

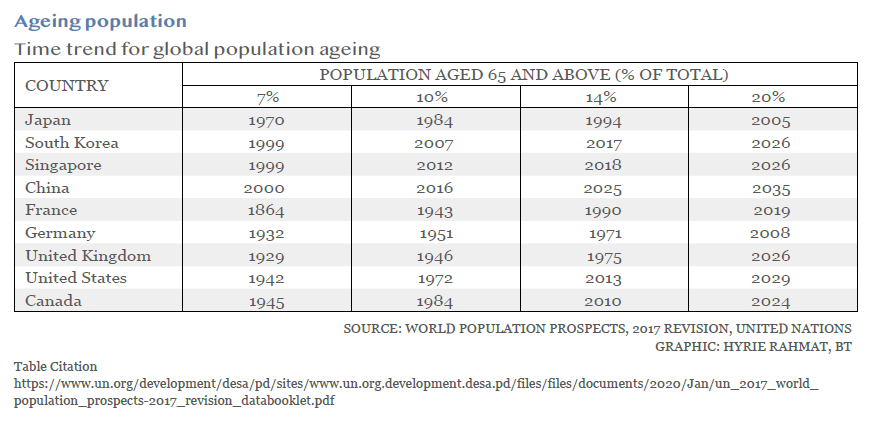

老年化人口的增長對社會的影響

老年化社會將帶給全球新的挑戰,卻也帶來新的商機。我先講解一下整個動態。關於老年人口方面,新加坡在亞洲排名第三,接近百分之二十的人口是超過65 歲的老年人,跟排名第一的日本、第二的韓國所面臨的挑戰會是相類似。因此,雖然我們在語言跟文化上有些不同,不過我們借用了很多日本和韓國的技術,例如AI 技術或是機械人技術,只要是他們做得比較好的方式,我們都儘量把它們引進新加坡。也希望跟臺灣合作,一起把高齡化社會的挑戰變得更容易去應付。

新加坡人的平均歲數不低,除了疫情期間的2020 年到2022 年,平均壽命有下跌,現在又回升上去了。根據新加坡統計局的資料顯示,新加坡人在2023 年的平均壽命是83 歲,女性是85 歲,男性是80 歲。然而,長壽是不是意味著我們的退休年齡也會相應提高?

聯合國建議的退休年齡是65 歲,新加坡的法定退休年齡是63 歲,但僱員可以跟僱主相討是否可以繼續留任,留任安排是每年復審。不過,新加坡政府已規畫從2026 年開始,將退休年齡提升至64 歲。提高退休年齡對社會的影響是一個值得探討的議題,有些國家地區擔心如果資歷深厚的年長員工繼續留任,可以提供給年輕人的晉升機會就會減少;或是當經濟不好時,年長僱員延遲退休,就沒有新的職業空缺給年輕人。這也是我們要面對的社會挑戰。

長壽的祕訣 打造高齡友善住所

根據聯合國的「世界幸福報告」統計,芬蘭已連續七年蟬聯全球最幸福快樂的國家地區。在亞太地區,排名最高的就是新加坡。此外,新加坡在去年也得到了「藍區2.0」的榮譽。藍區,指的是居民具有最長預期壽命的地區,擁有80 歲以上的超長壽命,我們有很多老年人可以活到100 歲、甚至超過100 歲。

我們有一些有趣的保持健康的祕訣。第一個是多做運動,新加坡有很多可以健走和運動的地方,並設置四通八達的公園連道(Park Connector Network, PCN),連接各個公園、綠地的步行、跑步和自行車道的網路。政府鼓勵人民儘量不乘坐車輛,以適當運動代步。第二個是「將親人留在身邊」,如果住家跟直系親屬的家相近一公里的話,就很有機會申請到新加坡政府提供的「鄰近住房補助金」,這有助於鼓勵親人之間能經常互相守望,有利於延長長者的預期壽命。第三個是健康的飲食習慣,政府鼓勵居民選擇更健康的飲食,並將之推廣至飲食業,像是飲品包裝和小吃店的菜單都會加上營養標示等等。第四個是歸屬感,當我們在社區裡有相熟的朋友一起交流、活動,可以是一起打麻將、跑步、跳舞等等;或是彼此分享共同的宗教信仰,這些都是很重要的長壽祕訣。第五個是政府對於全民健康保險的支持,新加坡的醫院或社區的醫療組織,都擁有良好的設施。加上嚴謹的法規和有效的政策,對犯罪的嚴懲。種種因素,令新加坡成為世界上第六個藍區。

如果你跟新加坡的朋友交談,他們可能會說:「為了追求生活的5 個C,我們壓力很多。」5C 指的就是現金(cash)、車(car)、信用卡(credit card)、私人公寓(condominium)和俱樂部會員(country club membership),得到了5C,雖然有豐富的物質生活,不過這種生活沒有幸福感,所以新加坡政府在思考怎麼推動從藍區2.0 升級到3.0。其中一些計畫就是從生活空間上著手。由於土地面積的限制,新加坡只能「向上」發展,而這些高樓建築物是否可以同時給予長者和家人有共享的空間?

另一個倡議是所謂的自主生活(independent living),當中的自主能力是重要的一環。如果在日常生活中,能儘量不需要依賴親人或朋友的話,我覺得這也是一種大家很嚮往的自由。所以新加坡政府和建屋發展局,非常希望能有這樣的結合,住家跟共用場所在一起。在共用場所有用餐的地方、有零售商店,住民可以容易買到喜歡的東西或家庭用品。因此新加坡開發許多高齡友善住所,例如「社區關懷公寓」,雖然主屋單位較一般的政府組屋單位小,不過有完善的共用空間,讓住民可以一起生活,更多的互動,例如燒飯煮菜、玩遊戲等等。

另外特別的是,新加坡有200 多個活動中心遍佈全島,我們也一直在找尋可以吸引人的活動,讓民眾可以更積極的參與,從中互相學習、鍛鍊身心。值得一提的是我們經常跟不同年齡層,包括年輕人,一起把活動帶到社區。最近,也注意到有更多的私人或商務機構對這個市場有興趣,積極開發更多有趣的活動到這種共居空間中。

五種變老壓力 面對容貌焦慮

針對「老化最在意的五件事」,一項訪問咨詢了一千五百位新加坡人,結果顯示大家最擔心的就是自己的健康,這不是很出乎意料之外,所以護理人員所扮演的角色是非常重要,基本上沒有健康就什麼都不用談了。第二擔心的是記憶力下降。身體機能退化只是一個預兆,他們擔心年長後可能會得失智症,如果在沒有準備的情況下就得去應付這個病情,將會帶來巨大的壓力,這些都意味著我們可能會遇到的挑戰。第三個是要依賴別人,健康的人可以有自己做選擇的自由,要做什麼運動、吃什麼東西、去哪裡旅遊,若是做任何事都需要別人從旁協助時,我們可能會失去一些自由、自信,甚至自尊。第四個是錢不夠用,如果你能活到100 多歲,但是,銀行的存款不夠、又沒有做好財務規畫的準備,該怎麼辦呢?所以這也是一個需要關注的問題。第五個是孤獨感,等一下我會介紹陪伴機械人,這機器人只是其中一個解決方案。其實自己的至親好友在身邊陪伴互動才是最理想的。

此外,有百分之六十八的受訪者表示外表對他們也很重要。不是說上了年紀就放任自己的髮型或外觀不管,這樣可能會令自信心打折。得體的外貌、穿著、自我身體的照顧,都會影響到自信心或幸福感,是一個值得關心的社會需求。不過很多新加坡人還是喜歡穿拖鞋,比較隨意,追求舒適,並不太在意外觀,因為外在形象是很主觀的,不用擔心太多。

正向智慧老化 找出人生意義

再來提到健康與福祉(health and wellness),健康(Health)是:「完全的身體、心理和社會安適的狀態。」就是所謂的BPS(Bio-psycho-social) 生物心理社會模式。福祉(Wellness)是透過組織帶動整個有活力的生活方式,達到「個人和群體的最佳健康狀態」和「積極的生活態度」。

兩個月前, 我們有機會請來日本專家Murata 教授分享智慧老化(smart aging)。當中,他提到,現代人的壽命愈來愈長,那麼,人活到哪一個時間點、哪一個年歲會最需要別人的幫忙?以日本的經驗來看,根據統計,75 歲是最需要別人幫忙的時候。所以,如果我們在75 歲之前已經做好準備,等到75 歲之後就不會太過徬徨。年輕時,大家對於養生保健或許沒有太重視,到了60、70 歲,以往不良的生活習慣所產生的後果就會回來找你了,所以要提前做好準備,保持身體健康。社會不可能一直加建療養院,希望大家能夠正視自己的健康,作出應有的準備。

每當大家聽到「老化」兩個字,通常會覺得是一種負面的形容,因為身體機能在走下坡、在消失中,像是視力變得模糊不清、耳朵聽不清楚、走路變得緩慢等等。但其實老化未必儘都是把東西帶走,長壽和老化也可以是一種穫得,因為它造就了跨世代的經驗傳承,把智慧傳遞給年輕一代;俗話說:「薑是老的辣」,指的就是長者豐富的閱歷和辦事的歷練,所以不要害怕面對老化,最重要就是對生活有一個正向的抱負和態度。

智慧老化包含三個方面「BPS」,生理(Biological)、心理(Psycho)和社會參與(Social)。第一,有康健的生物體,就能獨立完成很多事情。第二是心理方面,需要活躍的大腦。第三是對社交與自己身分的認同。不要因為退休了,對自己的期望沒有以往那麼大,就失去自信。從社會學的角度來看,長者應該保持自己的一個身分,自我認同。要達到智慧老化,並不難。第一個就是運動,有規律的運動鍛鍊能夠預防中風,防止肌肉的流失。第二個是保持頭腦活躍,現在有很多智能科技或手機程式可以訓練腦力,例如,任天堂公司和日本東北(Tohoku)大學曾合作開發了一款改善認知,挑戰腦力的遊戲,遊戲中會不定時出現不同的數目讓玩家去計算。鍛鍊腦力並不需要做很艱深的運算,只要能多多動動腦筋就足夠,不需要給自己有壓力。另外,就是有設定目標的生活方式(Goal Setting lifestyle),在日常生活中設立一些可以達到的目標,過著有目標的生活的一種生活方式,生活就會更充實、更有意義。

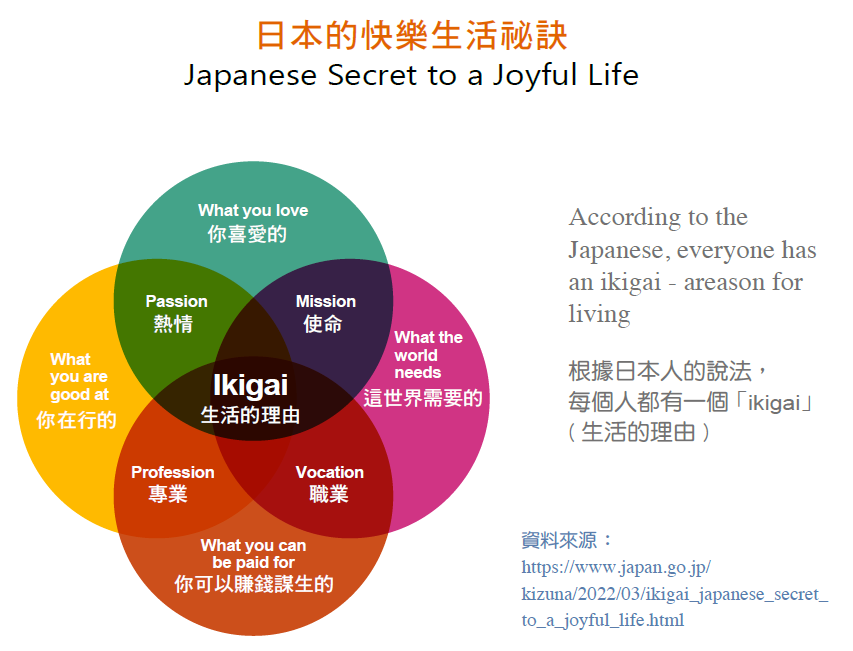

日本有一個幸福生活的理念:「Ikigai」,就是指「生活的意義」。當你找到生活的意義,就會看到活著的價值,從而覺得生活更有一股動力。同一個場合,我們也邀請到89 歲的日本樂齡人士若宮正子(Masako Wakamiya)到新加坡,分享她作為一個活躍長者的經驗。她在82 歲的時候開始創作手機程式,並受到蘋果執行長庫克的關注。她過著簡單的生活,每天做著自己喜歡的事情、分享知識,同時也把握機會學習新事物。其中之一是學習英文,因為許多海外人士都想跟她交流,為了方便交流,她開始學習英文,現在她可以用英語跟人溝通。

花蓮慈濟醫院實際讓陪伴機器人與祥雲老人長期照顧中心老人互動。

健康長壽社區 生命歷程平臺

我們在社區帶領長者敲擊健身球作運動鍛鍊,有不同階層的退休人士從中找到各種新的興趣。當中有的寫書、有的在小學教書,也有一位長者在71 歲時重返校園修讀法律課程、並擔當翻譯工作,還有一位當領隊帶其他人去到印尼觀星,這些都是有趣、能力可及、可以達成的任務,從生命裡找到另一個有意義的方向!我們社科大學正在建立一個案例保管庫平臺,讓長者可以把他們生動有趣的經驗、不同的故事以各種資源形式,放到保管庫裡,讓各方人士都可以有機會感受這些獨一無二的故事。所以社會的互惠扶持和福利是很重要的。

今天聽到很多護理、醫療方面的分享,當病人痊癒之後,就是重投社會,融入社區的時候,要安頓他們的心,就要找到對家庭、社區鄰居們的歸屬感,這是非常重要。故此,在我們的所有活動裡都非常鼓勵創新和創意,也邀請年輕人一起體驗陪伴機器人,從中啟發思考、更豐富且充實的生活、創造社會價值、改善生活品質,然後也加強他們對老年人的理解、接納各種族群、尊重多元文化。

在新加坡女皇鎮鎮裡, 特意規畫出一個健康區(Health District in Queenstown),在健康區裡,推動「長者賦能計畫」,讓長者作領頭羊帶領並策畫他們喜歡的活動,比如他們可以教畫畫、做健身運動、一起打麻將、彈奏烏克麗麗、烹飪等等,讓他們對這些活動有更深入的參與,而對這個地方更有歸屬感。

LION 是我們建置的社群網路平臺,目的是讓長者們有機會分享他們的生命歷程,把自己獨特的故事放上平臺去,相信生命影響生命,不同的故事也許會對瀏覽者產生一些共鳴或回響。平臺叫做LION,因為新加坡是獅子城,LION 代表LifeCourse in Online Narrative(生命歷程敘述),我們生活在這世上的旅程就是一段生命歷程,在不同年齡會有不同的經歷,這些經歷就變成追憶。

社交機器人伴長者 充滿智慧的銀髮生活

在科技發展上,有愈來愈多跟人工智能有關聯的技術。例如瞭解大腦,可以利用耳機作為工具,探測大腦的腦波,將耳機戴上,透過檢視腦波的反應,可以查探出疲勞程度或心理健康狀況;或是進行測試,玩遊戲對腦波是否會有更好的刺激,或許可以在裡面找出一些有用的回饋反應。還有日本製的健康毯,健康毯子會發放出一些微波,這種微波可以幫助促進體內的循環,所以,當坐著或躺著在健康毯上,會有機會感覺到氣在運行。

這個就是我們的陪伴機器人,它的名字叫Yuuku,它不會講話,不過可以發出聲音,它每次發出聲音時,就是想要跟人互動。它的眼睛設計特別吸引人,因為眼睛是心靈之窗。我們把陪伴機器人帶到老年人身邊時,他們大都會露出微笑,彷彿看到陪伴機器人會令他們想起以前飼養過的小狗、小貓或是想起自己的孫子。Yuuku 的眼睛是可以轉換顏色,頭頂上面還有一個照相鏡頭,這個鏡頭有人工智能的功能,讓陪伴機器人在跟我們互動後,可以認得我們的面貌、還會辨認我們的聲音。

陪伴機器人可以減低孤獨感,也具備有簡單的監測功能。它不單陪伴老年人,也可以跟不同年齡層的人作伴,包括醫療人員。我們曾經把一臺機器人外借給護理人員一個月的時間,當要歸還機器人的時候,護理人員們很傷感,紛紛趕快跟它合照,醫師們也很喜歡它,因為陪伴機器人也提供給醫療照護者「愛與被愛」。

另外的陪伴機器人,它的名字叫Momoko。上一次我帶Momoko 來臺灣,受邀到成功大學做研究,Momoko 還學會唱歌,歌曲〈望春風〉跟〈雨夜花〉,都是長者耳熟能詳的歌曲。所以我們希望持續結合更多有用、有趣的技術,帶進樂齡社會裡。

其他還有一些適合長者使用的商品。例如,減血壓的手抓儀器,每次緊握大概2 分鐘,血壓就會得到舒緩。還有虛擬實境回憶研究,我們用VR(Virtual Reality) 來做回憶錄,透過VR 眼罩,把虛擬世界帶到長者的眼前,幫助失智症長者勾起昔日的回憶。我們現在也跟臺灣師範大學在研究Leadtek 開發的AI 智能戒指,作用是當長者在進行甩手功的時候,長者的運動記錄會傳送到手機裡,記錄每一天做甩手功的次數、時間長短,還可以測試出運動者的身體年齡,有些人的身體年齡可能會比實際年齡年輕很多,因為定期鍛鍊運動的緣故,身體年齡也會隨之進步;另外還有高科技縫衣機跟推拿機器人等等。

2023 年,我們曾帶領新加坡社科大學的學生與成功大學的團隊進行關於創新創業的跨區域交流,也在臺南不同社區帶領長者敲擊運動球,透過瞭解當地老年人的生活起居的痛點,發想創新創業。我們也利用鼓球運動進行研究,在量性分析上,從老年人生活質量短版華威- 愛丁堡心理福祉量表、盧本社交網路量表、孤獨量表中,得到顯著改善的結果;而質性分析的結果顯示,定期的運動球擊大大促進了參與者的身體、認知和情感健康。另外,也有一位成功大學的碩士生以MOMOKO 為題發表論文,最後獲獎,團隊都很高興,相信我們的陪伴機器人一定也很高興,第一次拿獎。

這些是我們對於社會的一點貢獻,也希望社會上有更多民眾以及學生可以更理解老年人的需求,大家一起支持這個廣大的網絡,謝謝大家。(2024 年9 月7 日花蓮慈濟醫院2024 以人為導向的全人關懷照護國際研討會,聽打整理/林芷儀)

演講者個人簡介

陳正見博士 Dr. Kelvin Cheng Kian Tan

專案負責人

高級講師

新加坡社科大學

經歷:

新加坡國立大學企業機構(NUS Enterprise) 企業合作總監

新加坡國立大學人工智慧系統研究所(NUS Smart Systems Institute) 商業發展總監

ServTouch-Wywy Pte Ltd 高級副總裁

Eyemail Inc Pte Ltd 共同創辦人

惠普亞太區(HP Asia Pac) 移動電子服務市場總監

美國AT&T 亞太區 (AT&T Asia Pac) 電信技術顧問

資訊通訊媒體發展局工程師